鳥取県で長年地域の若者の活動を支援されているNPO法人bankupが全国コミュニティ財団協会の休眠預金を活用した助成事業に採択され、その事業の一環として行われたMEETUPイベントが9月6日(金)に行われました。

1.鳥取県を取り巻く背景/現状とコミュニティ財団としてやりたいこと

まず始めに、NPO法人bankup 代表理事 中川玄洋さんから鳥取県の現状やコミュニティ財団を立ち上げる経緯について説明がありました。

ポイント

-

経営者の次世代の担い手を育てる仕組みが不足

-

資金支援の不足

-

地域で目立つプレイヤーに負担が集中してしまう

→若い世代が育つ支援の仕組みを通して、鳥取をおもしろくしたい

先輩たちが紡いできた活動を次世代に繋げる責任を果たすラストチャンスは今!

若い世代が育つ仕組みを通して鳥取をおもしろくする、

私はこの言葉を聞いて、若い世代がチャレンジしやすく、成長できる環境を充実させていくことは、様々な分野で担い手不足が叫ばれる社会を支える人材の育成であり、すなわち、若者支援に留まらない、住民誰もが住みやすい地域にしていくことに繋がるのではないか、と感じました。

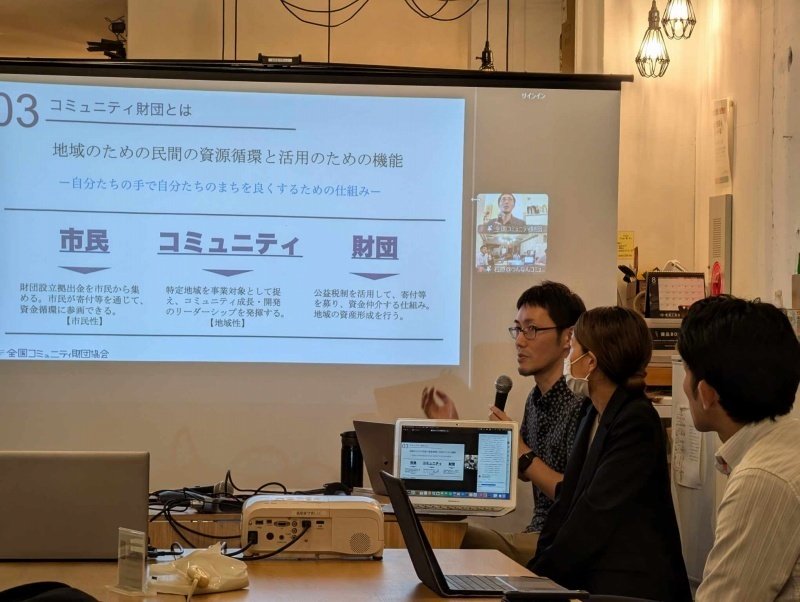

2.コミュニティ財団とは?その意義

続いて、一般社団法人全国コミュニティ財団協会 事務局長 石本貴之さんからはコミュニティ財団の意義や役割などについてお話がありました。

ポイント

-

コミュニティ財団とは…地域の様々な人が出資者となり、地域を住民自身の手で良くしていくための、地域による地域のための財団

-

コミュニティ財団には、資金を集め、資産を形成し、時に地域社会をリードしていく役割がある

→行政などの手が届かない地域課題に最初に取り組む人たちの声を拾い広げる、市民による自治を支えるアンプとスピーカー!

-

コミュニティ財団は、地域のための財団なので何をテーマに取り扱ってもOK!

分野や領域を横断した地域に必要な資金支援を実施する。

<イメージ>様々なアプリやプログラムが動くWindowsのようなOS

ベーシックな機能

-

事業指定基金

特定の事業を指定して寄付募集、助成をする

(例)(公財)長野県みらい基金「事業指定助成プログラム」 -

社会改革基金

財団が主体となってテーマを決めて、地域に運動を起こしていく

(例)(公財)あくるめ「かがじょ基金」(若年女性の支援) -

冠基金

企業や個人など寄付者の想いを形にしていく

(例)(公財)京都地域創造基金「猫基金」(遺贈寄付)

緊急時の民間資金受入・活用

地域に暮らしつつづける住民や地域のNPO団体が復旧復興活動に必要な資金を調達、分配を行うことができる

(例)(公財)ほくりくみらい基金(令和6年能登半島地震の災害支援基金)

遺贈寄付の域内循環

47都道府県中30県で相続時の資産流出率は2割超。(地方から都市部へ流出)

相続人がいないために国庫に納められた金額は2022年度で700億円を超える。

→コミュニティ財団が遺贈寄付の窓口となることで、遺贈者の想いに沿った地域での寄付活用ができる。

コミュニティ財団は何をテーマにしてもいい、というのはとてもワクワクする響きですよね。これを読まれているみなさんにも、地域でこんなことが出来たら良いな、こんなものがあったら良いなと心に秘めた想いがあるのではないでしょうか。

でも、個人ではできないことや逆に行政や企業など大きな団体では手を出しづらいこともたくさんあると思います。

そんな既存の仕組みでは実現が叶わなかった想いも、コミュニティ財団というプラットフォームを活用して実現できる可能性がある!とても素敵なことだなと感じました。

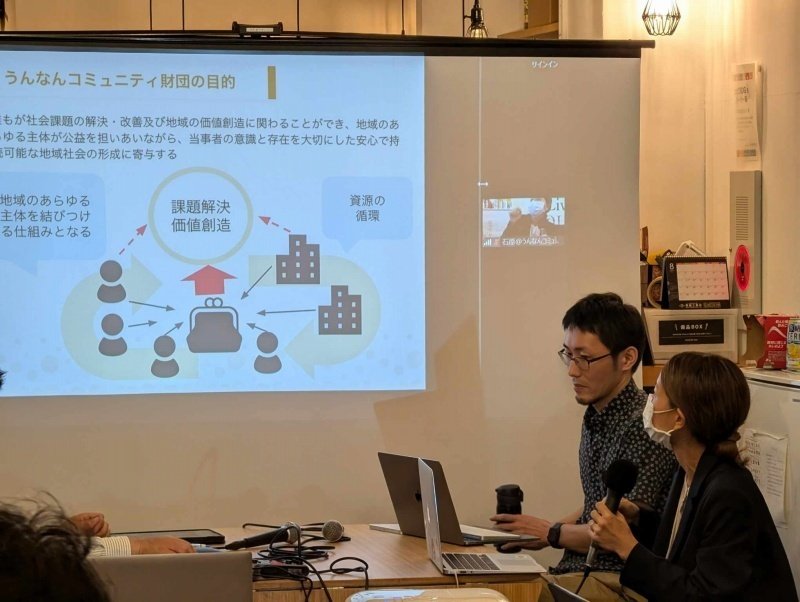

3.うんなんコミュニティ財団の事例

公益財団法人うんなんコミュニティ財団 事務局長で理事の石原尚美さんからは実際にコミュニティ財団でどのようなことをされているのかについて、お伺いしました。

ポイント

-

うんなんコミュニティ財団とは?

・2019年7月 設立準備委員会が設立

・2020年4月 642人からの志金300万円をもとに財団が設立

・2020年9月 公益財団法人認定

行政や企業などの支援から漏れる余白(制度の狭間や、顧客対象とされにくい)の部分を埋める地域の活動を支援している

-

財団の設立後の成果

*コミュニティファンドの組成

・取組支援総額約9,000万円

・資金支援のチャネルが4つ

(地域密着型クラファン、基金の設置、ガバメントクラファン、休眠預金制度の活用)

*社会関係資本の蓄積

・コミュニティ財団設立の発起人 > 642人

・寄付者数(物品寄付含) > 延1,952人 等々

*地域の変化

・助成数 > 118件

・実行団体数 > 延39団体(資金的支援) 等々

-

主な事業の事例

*地域密着型クラウドファンディング

木次駅前商店街地域における空き家活用のモデルづくり

(https://www.unnan-cf.org/blog/dustbox)

産前産後のママ達のリアルな声を白書を通して地域へ届けたい!

(https://www.unnan-cf.org/blog/hug2022)

*2021年島根県東部水災害基金

避難所の運営や土砂災害復旧作業などを行う団体を支援。

*休眠預金等活用事業

同じ市域のコミュニティ財団とコンソーシアムを組み、草の根活動支援事業枠で事業を実施

*うんなん課題共有会議

地域の課題やニーズを共有し、協働しながら解決策を話し合う会議を実施。(テーマは引きこもり・8050問題、フードバンク、ゴミ削減など様々)

*調査研究事業

・空き家の活用(誰にも相続されない不動産等)

・遺贈寄付を地域で循環させること

>域外流出している遺産を士業や銀行等と連携しながら地域で活用できる方法を検討

お隣の島根県で実際にコミュニティ財団を立ち上げられた石原さんから雲南市での実例をお伺いしてみて、まず、財団を設立される段階で600人を超える方々の協力を集めておられることに純粋に驚きました。(地方発信で人を集めるってすごく大変なことだと思っているので…)

また、助成を受けられる以外にも、事業について相談できるという形の、お金以外の支援にも言及されており、それもコミュニティ財団の魅力だなと感じました。まず誰かに相談ができるということは、アイディアや想いをアクションに繋げる重要なステップだと思います。

4.まとめ

今回、私はコミュニティ財団について、ほとんど知識が無い状態で飛び込んでみましたが、お三方のお話を聞いてみて、地域のお困りごとを自分達の手で解決していける仕組みは、ワクワクに満ちているなと思いました。

どこでも人手不足と言われる世の中で、企業のサービスや公共サービスではカバーしきれない領域は確実に増えていくと思います。そんな時、カバーできていない課題に気づいて解決したいと思った誰もが今よりも躊躇なく一歩を踏み出せる、鳥取県がそんな地域になったら素敵ですよね。

(文:能登路 早織さん)

以上、能登路さんによるイベントレポートでした!